Der Untergang der britischen Autoindustrie: Das Management

Deswegen ging die britische Automobilindustrie unter. Eine Analyse. Diesmal haben wir das Management der Marken selbst unter der Lupe.

Wir wollen in einer Mini-Serie den Untergang der britischen Automobilwirtschaft beleuchten und erklären. Neben dieser Geschichte führen noch zwei weitere in den Abgrund:

Der Untergang der britischen Autoindustrie

Stell dir vor, du hast zwei konkurrierende Autofirmen, die zur Weltspitze gehören und deren Chefs sich spinnefeind sind. Das belebt das Geschäft…. bis die beiden Firmen fusionieren. Genau so eine Übernahme sollte den Untergang der britischen Automobilindustrie mitverursachen.

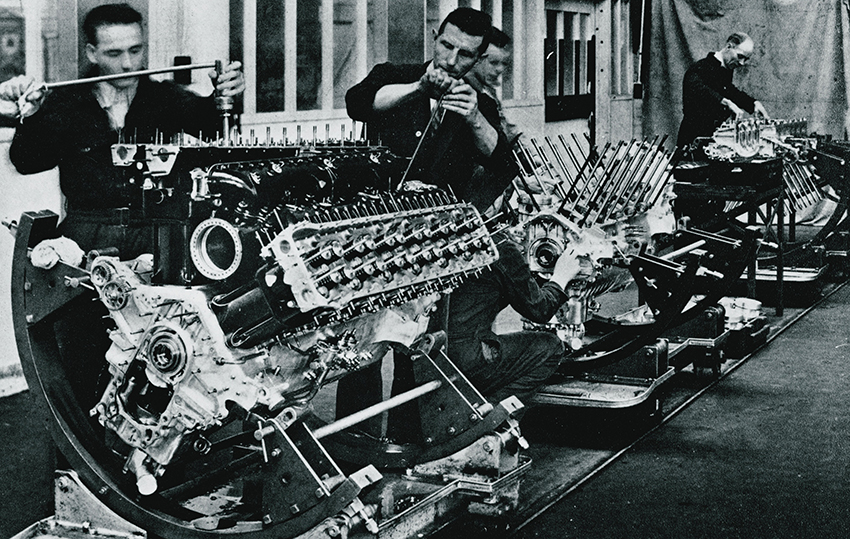

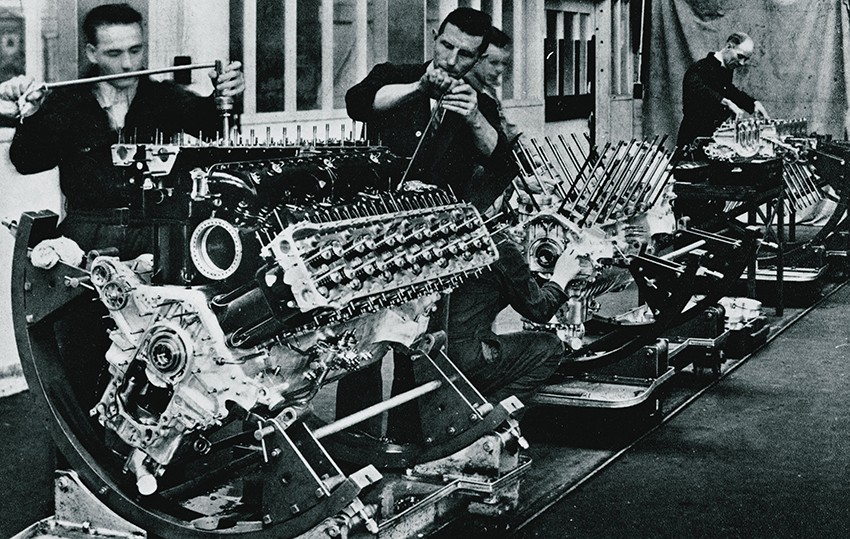

Vor dem zweiten Weltkrieg gab es in England 43 eingetragene Automarken. Zwei davon stachen heraus. Austin (geleitet von Herbert Austin) und Morris (geleitet von William Morris und Leonard Lord). Morris und Lord zerstritten sich, woraufhin Lord zu Austin wechselte. Herbert Austin ging daraufhin in Pension, hatte er doch einen Nachfolger gefunden. Als dann auch noch William Morris in Rente ging, übernahm Lord den großen Konkurrenten. Die daraus 1952 entstandene „British Motor Corporation“ war der viertgrößte Autohersteller der Welt.

In ganz England war damals das Übernahme-Fieber ausgebrochen. In anderen Ländern hatte sich der Automarkt schon vor oder kurz nach dem Krieg weitestgehend konsolidiert. England hinkte hinterher.

Fusionieren ohne Grund

Auf der Suche nach Kostenersparnis übernahm die British Motor Corporation 1965 die Firma „Pressed Steel“. Ein Karosserie-Bauer, der für alle englischen Marken die Hüllen fertigte. Auch für die, die nicht zur British Motor Company gehörten. Bis zu diesem Zeitpunkt. Denn der Weltkonzern kannte mit einem Schlag alle Fertigungsdetails der Konkurrenz. Es folgte eine Übernahme-Welle.

1968 entstand so „Britsh Leyland“. Ein englisches Mega-Unternehmen, unter dessen Dach jede nur erdenkliche Marke steckte. Doch statt einige davon zu schließen, oder wenigstens ein paar Fahrzeugreihen nicht mehr zu produzieren, wurden viele Modelle weitergefertigt. Fabriken waren ja genug da, Synergieeffekte nicht nötig.

So konkurrierten nicht nur die Mitarbeiter untereinander, sondern auch die Fahrzeuge. Der stärkste Konkurrent zum Rover 2000 kam nicht etwa aus Deutschland sondern vom benachbarten Fließband: der Triumph 2000. Der MG B musste sich nicht gegen Alfa Romeo behaupten, sondern gegen die Triumph Spitfire. Der Morris Marina kämpfte gegen den Austin Allegro. Kein einziges Modell der British Leyland Motor Company (BLMC) erreichte in irgendeinem Marktsegment einen Anteil von 20 Prozent.

Autobau ohne Profit

Die Margen auf jedes Fahrzeug waren im besten Fall null. In den schlimmeren Fällen machten Marken bei jedem verkauften Modell Verlust. Auch die stetig steigenden Absatzzahlen waren nur Augenauswischerei. Längst wurden in Deutschland (seit 1953), in Frankreich (seit 1963), in Japan (seit 1968) und schließlich auch in Italien (ab 1970) mehr Autos gebaut.

Dazu kamen die Schwierigkeiten mit der Gewerkschaft. Die nutzte ihre politische Macht, um völlig untypische Lohnmodelle durchzusetzten. So gab es zum Beispiel eine Bezahlung pro Stück. In keinem anderen Land der Welt wäre das in einer Branche mit Massenfertigung denkbar gewesen. Denn es motivierte die Arbeiter, schnell statt aufmerksam zu arbeiten. Die Qualität der Produkte war entsprechend lausig und der Ruf der Firmen ruiniert.

1978 übernahm die britische Regierung die Aktienmehrheit von BLMC und verstaatlichte das marode Unternehmen. Für den Autobauer war es ein großes Glück, dass Margaret Thatcher erst im Mai 1979 ins Amt kam. Sie hätte den Autobauer sicher nicht gerettet. Aber auch so war der Untergang besiegelt. Stück für Stück wurde BLMC verkauft, abgewickelt und zerschlagen.