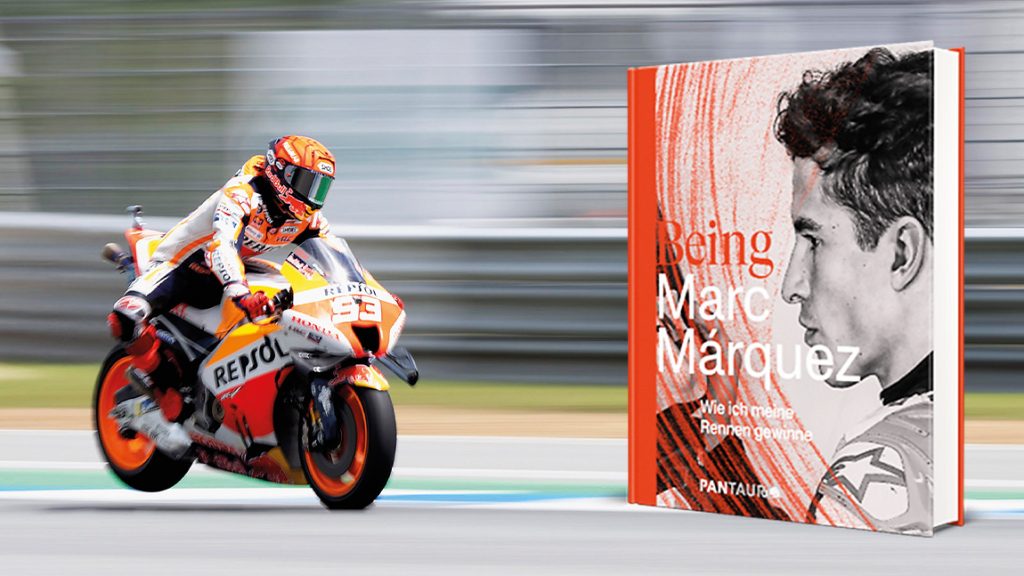

Buchtipp: „Being Marc Márquez“

Auszug aus „Being Marc Márquez: Wie ich meine Rennen gewinne“: Der achtfache Weltmeister erzählt in diesem Kapitel, wie sich ein MotoGP-Bike am Limit anfühlt.

Die Biografie

Zum ersten Mal in seiner langen, so erfolgreichen und in den letzten beiden Jahren von dramatischen Verletzungen unterbrochenen Karriere erzählt der achtfache Motorrad-Weltmeister Marc Márquez, was ihn antreibt, welche Werte er lebt, welche Kämpfe er durchlebt hat. Er öffnete sich dem Autor Werner Jessner und gestattete ihm einen Blick in seine Seele, seine Gedankenwelt mit all den Triumphen, Ängsten und Überzeugungen, vor allem aber seiner unbändigen Liebe zum Motorsport und zum Wettkampf. Absolute Pflichtlektüre für jeden Motorsport-Fan auch abseits von zwei Rädern!

224 Seiten, 36 Euro, erhältlich ab Mai 2023. Benevento Publishing, Verlag Pantauro.

Dieser Buchauszug erschien in der autorevue April 2023.

Zu Beginn meiner Karriere war ich ein reiner Instinkt-Fahrer. Ich wollte bloß das gleiche Set-up kriegen wie mein damaliger Teamkollege Dani Pedrosa und war happy. Den Rest erledigte ich aus dem Bauch heraus. Dani war mit Sicherheit der beste Teamkollege, den ich in meiner gesamten Karriere hatte. Von ihm habe ich am meisten gelernt. In den letzten Jahren, vor allem als die Honda im Vergleich zu meinem Beginn im Team gegenüber der Konkurrenz zurückfiel, ließ ich mich mehr und mehr auf die Technik ein. Ich bin dabei keiner, der seinen Ingenieuren Lösungen vorschlägt. Ich schildere das Problem und sage, was ich brauche, um schneller zu fahren. Dabei fließen meine Beobachtungen an der Strecke ein: In welchen Kurven verliere ich Boden auf andere Fahrer? Wo fühlt sich das Bike seltsam an, was wünsche ich mir? Dann erarbeiten wir einen Plan A und, falls ich einen anderen Lösungsvorschlag habe, zusätzlich einen Plan B. Dann setzen wir Plan A um und behalten meinen Plan B in der Hinterhand, sollte Plan A nicht funktionieren. Bevor ich den Helm aufsetze, will ich wissen, wie genau meine Techniker das Problem angegangen sind. Als Beispiel: Ein Bike mit steilerem Lenkwinkel und kürzerem Radstand musst du anders fahren als ein längeres mit flacherem Winkel: Es ist aggressiver.

Wissen um die Technik zu haben ist eine Frage der Sicherheit. Sobald ich auf die Strecke gehe, suche ich das Limit. Okay, ich crashe generell oft, aber das Wissen um das genaue Set-up hilft, den einen oder anderen unnötigen Sturz zu vermeiden. Und es hilft, Stürze zu verstehen. Das mag für den Außenstehenden vielleicht seltsam klingen, aber nicht zu wissen, warum man gestürzt ist, ist oft schlimmer als der Sturz selbst. Es geht um Ursache und Wirkung, wie so oft im Leben.

Je tiefer man sich in die Materie reindenkt, umso deutlicher wird auch, wie schwierig es ist, ein MotoGP-Bike am Limit zu bewegen. Wieder ein Beispiel: Bloß mehr Gas zu geben und zu hoffen, man würde dadurch schneller fahren, funktioniert nicht. Im Gegenteil, es wäre völlig kontraproduktiv. Wir haben so viele Sensoren an Bord, die Buben-Dummheiten wie Gefühllosigkeit am Gasgriff sofort eliminieren und Leistung reduzieren würden. Am relativ einfachsten, schnell zu fahren, ist es noch bei den Pre-Season-Tests: Da finden wir ideale Bedingungen vor, die Strecke hat guten Grip, weil wir – und nur wir, keine anderen Kategorien – dort ein paar Tage lang unsere Runden ziehen. Die Bedingungen sind konstant, und sie sind konstant gut. Aus diesem Grund liegen die Zeiten aller Fahrer dort meist knapp beisammen. Doch an einem Rennwochenende ist das eine völlig andere Sache.

Unsere Traktionskontrolle hilft natürlich, aber auf der Suche nach den letzten drei, vier Zehnteln ist der Fahrer trotzdem völlig auf sich allein gestellt. Um das zu verstehen, muss ich ein wenig ins Detail gehen. Die Traktionskontrolle verwenden wir hauptsächlich aus zwei Gründen: erstens, um die Reifen zu schonen, und zweitens, um Kraftspitzen zu lindern, die sonst zu einem Highsider führen würden. Das ist einer dieser spektakulären Stürze, bei denen dir das Bike einen Tritt in den Hintern verpasst und dich über die äußere, die „hohe“ Seite gefühlt bis zum Mond schießt, bevor du in aller Regel sehr schmerzhaft wieder am Boden einschlägst.

Greift die Traktionskontrolle zu stark ein, wird das Bike kaum mehr präzise fahrbar. Du kannst als Pilot keinen „Transfer“ mehr kreieren, so nennen wir die gezielte Belastung eines bestimmten Teils des Motorrads, um den gewünschten Fahrzustand zu erreichen, zum Beispiel: maximale Belastung des Hinterrads für optimale Beschleunigung. Selbst wenn wir Fahrer heute im Grenzbereich zwischen Benefits der Traktionskontrolle und ihren Nachteilen operieren müssen, ist sie unterm Strich doch eine gute Sache, vor allem über den gesamten Rennverlauf: Sie hilft, Fehler zu vermeiden, und erhält die Performance der Reifen über die Distanz besser aufrecht als eine sensible Gashand allein.

Normalerweise fühlst du im Sattel, ob du schnell bist. Dazu brauchst du keine Uhr, keine Boxensignale. Du bist im Flow, deine Bewegungen und jene deines Bikes stimmen überein. So seltsam es klingt, aber wenn du wirklich schnell bist, fühlt sich das Fahren nicht anstrengend an. Und dann gibt es die anderen Tage: Die Uhr sagt, dass du langsam bist. Also versuchst du zu pushen. Bremst später. Gibst alles. Hängst dich voll rein. Doch die Uhr sagt: leider langsamer, mein Freund! Überfährst du das Bike, so wie gerade geschildert, verpasst du Scheitelpunkte, kommst später ans Gas, nimmst weniger Geschwindigkeit auf die kommende Gerade mit, ein perfekter Teufelskreis.

Im Flow zu fahren ist ein ganz wunderbares Gefühl. Zum letzten Mal ist mir das in Jerez 2020 gelungen, unmittelbar vor meiner Odyssee der Verletzungen. Ja, ich habe auch danach noch Rennen gewonnen und bin auf dem Podium gestanden, aber das letzte Gefühl von Flow? Das war Jerez 2020. In der Saison 2019, die ich als die beste meines Lebens einschätze, konnte ich dieses Flow-Gefühl regelmäßig provozieren. In dieser Saison wusste ich, falls ich in dieser einen Kurve keine Zeit gewinnen würde, dann ganz sicher in der nächsten. Es gab Phasen, da hätte ich 60 Runden auf die Zehntelsekunde genau die gleiche Rundenzeit abspulen können. Von außen konnte man das vielleicht nicht unbedingt immer sehen, aber glaubt mir, 2019 war so, wie man es sich als Rennfahrer wünscht – und das nicht nur, weil ich mit dem Rekordvorsprung von 151 Punkten Weltmeister wurde. Mein erster Verfolger hätte sechs Rennen gewinnen müssen und ich hätte mich von der Hängematte aus auf die WM-Feier vorbereiten können. In diesem Flow-Jahr war ein zweiter Platz mein schlechtestes Rennergebnis, wenn ich ins Ziel kam.

Ich weiß instinktiv, wann mich Datenstudium nicht schneller, sondern eher langsamer machen würde. Ich spüre, wann ich den Zahlen vertrauen muss und wann meinem Bauch.

Marc Marquez

Am Sachsenring in Deutschland konnte ich 2021 zwar recht überlegen gewinnen, aber Flow war das keiner. Das war ein Sieg, nicht mehr und nicht weniger. Um eins mit deiner Maschine zu werden, muss auch sie mitspielen, und 2019 tat sie das im Unterschied zu den folgenden Jahren auch. Kommt vom Bike gar keine Unterstützung, bist du als Pilot machtlos, selbst wenn du in der MotoGP auf die Gesamtperformance als Mensch einen deutlich höheren Einfluss hast als zum Beispiel in der Formel 1.

Bist du nicht eins mit deinem Gerät, wird es schwierig. Mein Team rät mir in diesen Momenten, die Daten zu studieren, um zu sehen, wo ich Zeit verliere. Doch ich weiß instinktiv, wann mich Datenstudium nicht schneller, sondern eher langsamer machen würde. Ich spüre, wann ich den Zahlen vertrauen muss und wann meinem Bauch.

Es gibt Tage, an denen finde ich das Limit nicht. Ich spüre, wenn ich einen Knoten im Hirn habe, der es mir verunmöglicht, mein Potenzial abzurufen. Beim Test in Malaysia 2022 passierte mir das: Ich war langsam und wusste es. Da bat ich das Team um eine zweistündige Pause. Danach absolvierte ich mit demselben Bike, mit dem ich am Vormittag so langsam gewesen war, technisch unverändert zwei Runs mit neuen Reifen, einfach so, fast wie zum Spaß. So konnte ich mein System rebooten und die Rundenzeiten kamen. Doch diesen Luxus hast du während eines Rennwochenendes nicht. Da ist es ungleich schwieriger, sich wieder in die Zone zu bringen, wenn es nicht läuft. Daher versuche ich erst gar nicht, sie zu verlassen.

An Rennwochenenden ticke ich nach meinem ganz eigenen Rhythmus. FP1: Fünf Runden auf dem Bike, Stopp. (FP1 ist das erste freie Training am Freitag, Anm.) FP2: Fünf Runden auf dem Bike, Stopp. Qualifying: das Gleiche. Langeweile ist schwierig für mich: zwei Stunden Zeit mit dem Motorrad zu haben, in denen ich mehr oder weniger tun und lassen kann, was ich will. Tests zum Beispiel: Da bin ich nach drei Runden Vierter und nach zwei Stunden auf Platz 10, weil sich die anderen im Unterschied zu mir gesteigert haben. Mich im Verlauf einer Session zu steigern, ist definitiv eine meiner Schwachstellen. Langstreckenrennen, Marathons wie die Dakar: Dazu fehlt mir jegliche Motivation. Ich brauche das Maximum an Adrenalin in der kürzestmöglichen Zeit. Und dazu muss ich am Limit sein.

Um meine Armverletzung völlig auszukurieren, bin ich vom GP von Valencia 2022 weg auf keinem Motorrad mehr gesessen – wirklich keine Sekunde, für mehr als zwei Monate. Mein Bruder Alex und mein Sparringspartner José sind wirklich gute Motocrosser, echt sauschnell. Nach dieser langen Zwangspause war ich gemeinsam mit den beiden zum ersten Mal wieder auf einem Bike unterwegs. Die ersten beiden Runden verliefen noch ein wenig harzig, aber dann war alles wieder da. Vielleicht noch nicht auf den Zentimeter genau, aber sofort wieder up to speed. Oder beim MotoGP-Test in Misano 2022, nach meiner Verletzung mit einem völlig schief angewachsenen Oberarm und einer Schulter wie der Grinch: Ich fuhr auf einer Strecke, die alle anderen Fahrer vom Rennen davor perfekt kannten, mit dem Set-up meines Teamkollegen Pol Espargaró aus dem Stand die schnellste Zeit eines Honda-Piloten, und zwar mit Abstand! Und das nach vollen drei Monaten, ohne Motorrad gefahren zu sein. Ich hatte sofort wieder mein Limit gefunden, denn weiter verbessern konnte ich meine Zeit danach nicht mehr. Das unterscheidet mich von vielen anderen Piloten: Sie steigern sich von Outing zu Outing, ich bin sofort an meinem persönlichen Limit. Es ist einfach für mich, es zu finden.

Vielleicht muss ich mich korrigieren: Es gibt kein Limit. Okay, ich habe in meinem Leben ein paar ziemlich gelungene Runden zusammengebracht. Das Qualifying in Malaysia 2022 war so eine Runde, wo ich nicht wusste, woher die Zeit kam: Pecco Bagnaia war direkt vor mir gestürzt, auch ich hatte auf einer Strecke, wo ich mir nicht allzu viel erwarten durfte, meine wilden Momente, und doch stellte ich meine Honda in die erste Startreihe. Aber war diese Runde perfekt? Nein, denn sie hatte ihre Fehler. Aber die Zeit war gut. Mich nervt, wenn Kollegen bei Interviews sagen: „Ich habe die perfekte Runde erwischt.“ Nein, ziemlich sicher nicht. Möglicherweise eine verdammt gute Runde, eventuell die beste, die unter den aktuellen Bedingungen möglich war, aber perfekt? Das gibt es in unserem Sport nicht. Poleposition zu haben sagt nur aus, wer unter den aktuellen Bedingungen das Optimum herausholen konnte. Rein fahrerisch hat vielleicht der Mann auf Platz 6 mehr geleistet, bloß ist es niemandem aufgefallen, weil sein Bike langsamer war.

Was es sehr wohl gibt, ist das perfekte Rennen. Das bedeutet nicht, von der ersten bis zur letzten Runde in Führung zu liegen, sondern die richtige Strategie gewählt zu haben. Manchmal bedeutet das, die Reifen zu schonen, um gegen Ende attackieren zu können; manchmal heißt das, gleich zu Beginn einen Vorsprung rauszufahren und den zu verwalten oder auch gezielte Nadelstiche zu setzen und die Gegner dann auszustechen. Im Unterschied zur bestmöglichen Runde erkennt man ein perfektes Rennen am Resultat: dann nämlich, wenn am Ende die Nummer 1 aufleuchtet. Darum geht es: Rennen zu gewinnen. Alles andere ist bloß eine Aufwärmübung, Mittel zum Zweck. Du hast dann eine gute Performance geboten, wenn du gewonnen hast. Wen interessiert ein fünfter Platz? Ob du gewinnst, bestimmen die Gegner.

Warum trainiere ich im Winter wie ein Irrer? Weil ich weiß, wie hart meine Gegner an sich arbeiten. Um vernünftig trainieren zu können, brauche ich Referenzen. Ein Beispiel: In letzter Zeit übe ich viel mit dem Renn-Kart. Jüngst war ich allein auf der Strecke und hatte nicht mal einen Rundenzeit-Monitor, an dem ich mich hätte orientieren können. War das vielleicht langweilig! Meine Gedanken begannen herumzuwandern, und obwohl ich sicher nicht langsam unterwegs war, war dieses Training für mich sinnlos. Ich brauche jemanden oder etwas, mit dem ich mich messen kann. Immer.